日本の企業や団体は、ベトナムにおける海洋環境保全やプラスチックごみ削減において、先進的な技術と経験を活かした支援を展開しています。こうした取り組みは、現地の清掃活動や啓発キャンペーンに貢献し、持続可能な社会づくりを後押ししています。日本の社会貢献活動は、ベトナムの海洋ごみ問題の解決において重要な役割を果たしています。

ユネスコ世界遺産に登録されており、東南アジアの中でも屈指の人気を誇るベトナムの観光地・ハロン湾は、急速な都市化や観光業の拡大により、海洋プラスチックごみの流入が深刻な問題として挙げられています。こうした状況を受けて、日本企業はCSR(企業の社会的責任)活動として廃棄物処理やリサイクル技術の支援を行い、日本政府もODA(政府開発援助)を通じて廃棄物管理インフラの整備を支援しています。

本記事では、企業のCSR活動やODA事業により、ハロン湾におけるプラスチックごみ削減で成果を上げている3つの事例を取り上げ、日本の技術と協力がどのように現地の海洋環境改善に貢献しているのか、その取り組みと成果を紹介します。

ハロン湾における海洋プラスチック問題と日本の技術協力の役割

ハロン湾に流れ込むごみの多くは、湾周辺の都市部や漁村から排出される生活廃棄物や観光客による使い捨てプラスチック容器に加え、内陸部の都市から河川を通じて流れ込むごみも大きな割合を占めています。こうした廃棄物が十分に回収・処理されないまま海に流出することで、海洋生態系や漁業資源への悪影響が懸念されています。

この問題に対して、日本の政府機関や地方自治体、企業は、長年にわたり培ってきた廃棄物管理や水処理技術の知見を活かし、ハロン湾の環境保全を支援しています。日本が協力する背景には、ODAを通じた国際的な環境保護の取り組みを推進してきた実績や、東南アジアの持続可能な発展を重視する外交方針があります。さらに、日越両国の経済・観光交流が盛んなことから、地域の自然遺産を守ることは双方にとって大きな意義があり、日本企業のCSR活動の一環としても積極的に取り組まれています。

事例①:GEC ― 特殊繊維担体を用いた多段式生物処理

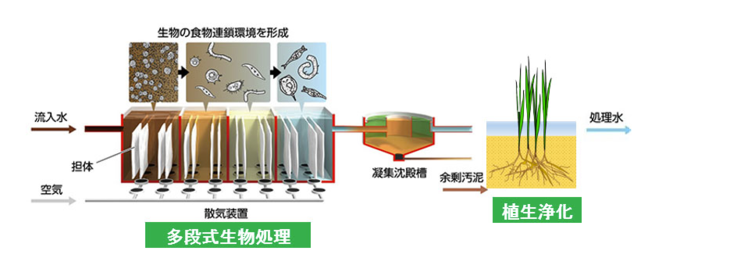

画像引用元: 「地球環境センター (GEC) 」公式サイト

「地球環境センター(GEC)」は、環境省の「アジア水環境改善モデル事業」において、ハロン湾を対象とした水質改善プロジェクトを主導しています。近年、同地域では急速な産業発展や観光開発に伴い、工業団地や水産加工場からの排水が流入していることを受けて、GECは日本国内で培った環境技術を応用し、持続可能な水処理モデルの確立を目指しています。

同事業では、特殊繊維担体上に微生物膜を形成させ、排水中の有機物を効率的に分解する多段式生物処理を導入しています。槽を段階的に区切ることで食物連鎖を促進し、余剰汚泥の発生を抑制する仕組みです。さらに、植生浄化を後段に加えることで、窒素の安定的な除去も可能としています。窒素が過剰に残留すると、海や湖で富栄養化を引き起こし、藻類の異常繁殖や赤潮の発生につながります。その結果、魚介類の大量死や水質悪化を招き、生態系や漁業への深刻な影響が懸念されるため、窒素除去は極めて重要な課題となっています。

実施初年度となった2019年には実現可能性調査(FS)が行われ、事業計画が策定されました。今後の実証段階では、水中の有機物を分解するときに必要となる酸素量を示す指標BOD(Biochemical Oxygen Demand/生物化学的酸素要求量)を90%以上削減し、処理コストを低減しながら水質改善を実現することが期待されています。GECは現地での技術指導や運用管理も担当し、持続可能な運用体制構築に努めています。

参考リンク

・「地球環境センター (GEC)」公式サイト:ハロン湾における水質改善事業

事例②:JICA ― 下水処理インフラと都市管理の強化

画像引用元:「ODA見える化サイト」公式サイト

「国際協力機構(JICA)」は、ハロン市における水環境改善を目的として、長年にわたり調査研究やインフラ整備支援を行ってきました。1990年代後半には都市環境管理計画の策定を支援し、その後も下水処理場や排水システムの導入に関する技術協力を継続しています。こうした取り組みは、急増する人口や観光客による生活排水の問題に対応し、ハロン湾の水質保全に資するものです。

具体的には、都市部の排水を効率的に収集・処理するインフラを整備し、未処理のまま湾内に流入する汚水を削減しています。また、行政職員や技術者に対して日本の上下水道管理に関する知識を提供する研修を実施し、現地の運営能力を向上させています。これにより、単なる施設建設にとどまらず、地域社会に根付いた持続可能な管理体制が確立されつつあります。JICAの活動は、ハロン湾の水質改善を支える基盤的役割を果たしているといえます。

参考リンク

・「ODA見える化」公式サイト:ハロン市下水排水処理事業

事例③:大阪公立大学 ― プラスチック削減と環境教育による行動変革

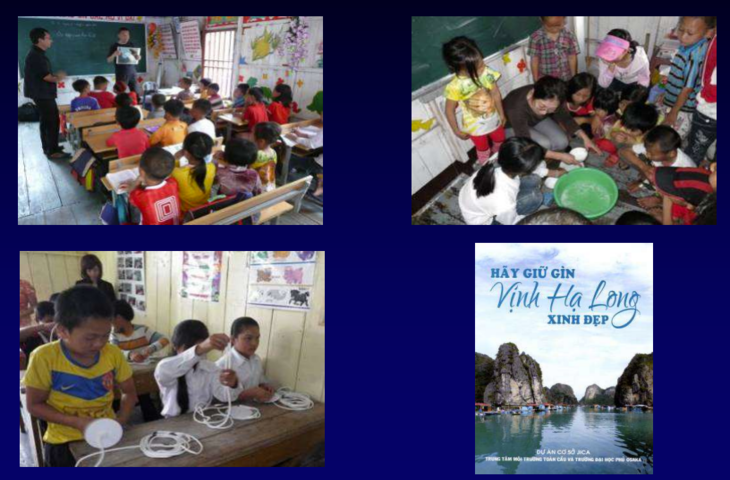

画像引用元:GEC公式サイト「ハロン湾JICA草の根事業報告書」

「大阪公立大学」(旧・大阪府立大学)は、GEC(地球環境センター)、ユネスコ(UNESCO)や在ベトナムのIUCN(国際自然保護連合)、ベトナムの関係機関と連携し、「Plastic-Free Ha Long Bay(プラスチックフリー・ハロン湾)」イニシアティブに参画しています。大阪公立大学はこの課題に対し、研究機関としての知見を活かし、現地に適した代替素材やリユース製品の導入を目指した実証実験を進めています。例えば、観光業界と協力し、飲食店やクルーズ船での実用化を視野に入れた取り組みが行われています。

加えて、同大学は現地の学校や観光関連事業者を対象にした環境教育プログラムを展開しています。小・中学校ではごみ分別体験や海洋生態系に与える影響を学ぶ教材を用い、子どもたちの環境意識を高めています。一方で観光業界に対しては、研修やセミナーを通じてプラスチック削減を組み込んだ持続可能な観光モデルの普及を支援しています。研究・教育・社会実装を一体的に進めることで、廃棄物の発生源を減らし、地域社会全体に行動変革を促す実効的なモデルを提示しているのです。

参考リンク

・大阪公立大学:環境報告書(平成28年度版)

・Techno-Ocean Network(テクノオーシャンネットワーク):ベトナム ハロン湾における大阪府立大学の環境活動

海洋ごみ削減に向けた日越連携の可能性

日本の先進的な資源循環技術とベトナム現地での清掃・教育活動が融合することで、ハロン湾における海洋プラスチック削減の取り組みは今後さらに加速すると見込まれます。こうした日越連携の深化は、観光資源の保全にとどまらず、持続可能な観光モデルや国際的な環境協力の促進にもつながります。今後は、現地ニーズに応じた代替素材の普及やデータ解析を活用したごみ管理、人材育成を通じて、持続的な環境保全と地域社会の価値創出が期待されます。

まとめ:持続可能な観光資源を守るために

ハロン湾の海洋プラスチック問題における日本の貢献は、企業のCSR活動や研究機関の技術支援、さらに官民連携のプロジェクトを通じて、実践的かつ持続的な解決策を提示しています。日本の技術力とベトナムの地域活動が結びつくことで、環境改善と観光資源の保護は確実に進展しています。今回紹介した事例は、国際的な環境協力のモデルケースとなるとともに、今後の持続可能な社会づくりにおいても重要な役割を果たすでしょう。